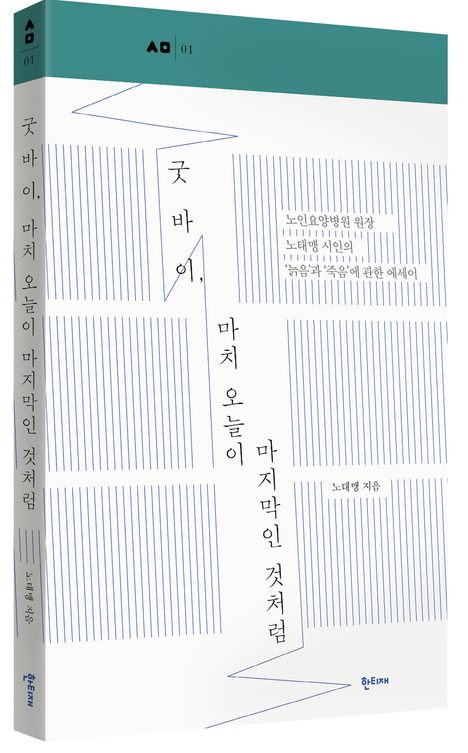

굿바이, 마치 오늘이 마지막인 것처럼 [노태명]

"우물쭈물하다가 내 이럴 줄 알았다" 94세까지 살았던 영국의 극작가 버니드 쇼가 남긴 묘비명은 재치와 유머가 있습니다. 길어야 100세 시대. 눈 깜짝할 사이 쏜 화살처럼 내 남은 날들은 지나갈 것이고 새털같이 많다던 날들은 언제 어떻게 날아가버렸는지 허무하기만 합니다. 죽음은 살아있는 자들의 숙명입니다.

'늙음' 과 '죽음' 에 관한 에세이

이 책의 저자 노태명 작가는 요양병원에 근무하는 의사이고 시인이십니다. 작가님이 신문에 기고한 23편의 글을 모아 각각의 제목에 맞춰 요양병원의 풍경이 잔잔히 그려져 있고, 늙음과 죽음에 관한 짧은 글들이 일기같이 나열되어 있습니다.

"태어날 때는 엄마와 또 누군가가 곁에 있었지만, 지금은 우연히 만난 의사만이 그의 죽음을 지키고 있다. 아무도 지켜주지 않는 죽음은 얼마나 쓸쓸할까" ~~~~라고 (26p).

'오늘 갑자기 폐렴에 걸린 노인이 마침내 호흡을 멈추었다는 전갈이다....

이 문장은 노인의 심장이 완전히 멈추기를 기다려, 사망 선고를 하고 내려온 후에 쓴다.

문장과 문장 사이에 한 죽음이 있다. ' (72p)

요양병원에서 일어나는 쓸쓸한 죽음들은 곧 우리가 마주할 현재진행형의 마지막 모습입니다.

요양병원에서의 수명은 과학의 힘이기도 하지만 살았으나 실상은 죽은 시체같은 모습으로 하루하루를 연명하며 버티는 것이 과연 옳은 일일까 라는 의구심마저 들게 합니다.

4,50대의 우리 젊은 부모들은 아이들에게 유언아닌 유언으로 내가 무슨 사고가 나든지 질병에 걸려서 기계에 의존해야만 하는 싯점이 오거든 거기서 중단하여라.... 쓸모없다. 라고 평소에 이야기 하시지요?

고령화시대, 오래 산다고 꼭 좋은 것은 아닙니다.

얼굴에 가득 핀 검버섯 만큼이나 오장육부, 사지 육신이 멀쩡한 곳이라곤 없는데 내 힘으로 내 손으로 내 뒤도 닦지 못하는 그런 시점은 차라리 사느니 죽는 것이 낫다라고 절규할 것 같습니다. 아... 오늘 나는 늙어가는 것이 아니라 죽음의 끝을 향해 달려가는 것이니 어차피 가는 길 숨가쁘게 달려갈 일이 무에 있는가~! 가능하면 천천히 옆도 돌아보고 뒤도 돌아보면서 마지막 관 뚜겅이 닫히기 전에 해결해야 할 일들을 찾아보리라. 찾아보고 용서도 하고 화해도 하고 사랑도 나누고 훌훌 자유롭게 날아가야지....

「 굿바이, 마치 오늘이 마지막인 것처럼」

노태명 지음. 한티재, 2019

'오늘도 감사한 하루 > 책속의 한줄' 카테고리의 다른 글

| 서지월의 산다는게 뭐 별것 있는가 (2) | 2020.07.29 |

|---|---|

| 시골의사의 아름다운 동행[박경철] 중 (0) | 2020.07.25 |

| 박동규 '어머니의 그 책' (0) | 2020.03.11 |

| 윤동주ㅡ한국인이 가장 사랑하는 시인 (3) | 2020.02.15 |

| 천양희ㅡ단추를 채워보니 알겠다 (0) | 2020.02.11 |

댓글