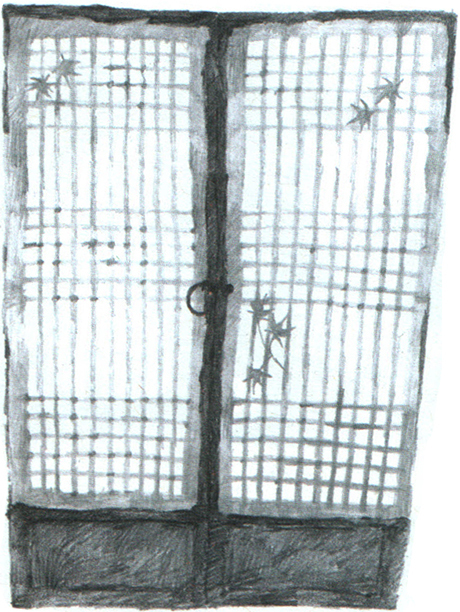

문풍지 떠는소리... 추억도 춥다

바늘구멍으로 황소바람이 들어오던 그 어린 날

머리맡에 두고 잔 물그릇엔 살얼음이 떠 있고

함께 있던 걸레도 얼어있었단다.

단칸방 다섯 식구가 옹그리고 자던 그 밤중에

작은 책상 비집고 앉아 책상등 불빛 감추려

먼지 냄새나던 돕바를 머리에 이고 쓰고

공부를 했던가 습작을 했던가

나의 새가슴 같던 자그마한 소녀시절....

다시 돌아가고 싶지는 않지만

다시 돌아가고 싶기도 하구나.

가을이 깊어지기 전 언제나

묽수그레한 밀가루 풀을 쑤고

나무 상자 같은 틀에 말라붙어

누렇게 바랜 낡은 종이

울 엄마는 물 한 모금 입에 가득 물고

패패 패~~~ 뿜어내면

우리는 쪼그리고 앉아 말라 붙은 종이 쪼가리를 열심히 뜯어냈다.

그래야 따뜻한 겨울이 보장되는 것처럼...

눈 같이 하얀 새 문종이를 뉘어놓고

빗질하듯 풀을 발라 벌거벗은 문틀에 붙이면

기다렸단 듯 불어주는 가을바람에

보송보송 탱탱한 미닫이문 완성이오!

문방구도 사라졌는데

문종우(문종이)는 어디서 파는가?

22. 4. 23 c.k.j

보고 싶다

봄이 오는 소리가 들린다.

봄은 봄이라서 좋고

여름은 여름이라 좋아

가을은 가을이라 좋고

겨울은 겨울이라 좋은 시절을 살고 있다.

너희들은 좋겠다

부러우면 지는 거라는데 ...

나는 지금 가을을 걷고 있나

아니면 겨울의 길목 어디쯤 걷고 있나

나의 겨울은 너와 함께 할 수 있을까.

보고 싶다.

22.4.23 c.k.j

문풍지

/유준호

칼날 바람

문틈에서

소프라노

피리 분다.

동지섣달 어둠이 웅크린 외진 골방

으스스

살 떠는소리가

뼛속까지

에인다.

[2021 시조문학 가을호 통권 220호]

문풍지 떠는소리와

방 문고리가 딸각거리는 소리에

겁을 먹고 무명 솜이불을 파고들던

겨울밤 골짜기를

쓸고 내리던 겨울바람은 참으로 혹독하다.

뒷산 고목 밤나무에서는

짝 잃은 부엉이 밤새도록 울어대고

홀아비는 들창문에 기대서서 길 건너

청상과부댁 짱이 한숨 소리 들리고

깜박이는 등잔불 울어대는

문풍지 소리가 암혹 천지를 흔든다.

겨울 앞마당은 은빛서리가 깔리면서

서슬이 새파란 하늘이 내려앉아서

기세 등등한 바람이처마 밑 시라기 타래에

매달려 줄기한줌 남기고 부스러트리고,

등을 돌리자 등잔불 주위로

방 안 가득 입김이 날리던 밤,

그렇게 한국의 겨울밤은

밤새워 우는 문풍지와

부엉이 울어대는 소리와 함께

깊어가고 있었습니다.

'오늘도 감사한 하루 > 오늘보다 나은 내일' 카테고리의 다른 글

| 나는 니가 한 일을 알고 있다. 아니 뗀 굴뚝에 연기나랴? (0) | 2022.11.03 |

|---|---|

| 달빛 아래 걷기 (0) | 2022.08.14 |

| 채은옥의 '빗물' 때문에 (0) | 2022.01.15 |

| 재개발, 재건축은 추억까지 엎어버리네 (0) | 2021.10.28 |

| 자기만의 글쓰기, 브런치북 출판의 세계 (0) | 2021.10.23 |

댓글